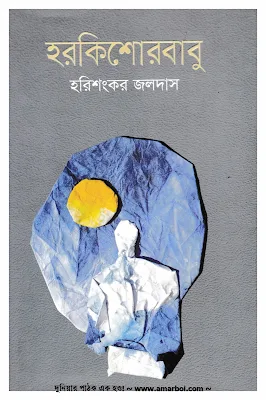

হরকিশোরবাবু ও অন্যান্য ছোটগল্প

হরিশংকর জলদাস

সেদিন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে হরকিশোরবাবু মারা গেলেন। বইচাপা পড়েই মারা গেলেন তিনি।

তাঁর মারা যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। বয়স তাঁর ৫৫ হলেও শরীরে কোনো রোগবালাই ছিল না। প্রেসার ছিল নরমাল, ডায়াবেটিস, ক্ষুধামান্দ্য, মাথা ঝিমঝিম, হাঁটতে কষ্ট – কোনোটাই ছিল না হরকিশোরবাবুর। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির হরকিশোরবাবুর শরীর ছিল সুঠাম, শুধু গলার চামড়াটা কুঁচকে গিয়েছিল সামান্য। সাধারণ বাঙালির মতো পেটটা শরীরের বাইরে ইঞ্চি আড়াই বাড়া ছিল। ধবধবে সাদা হয়ে যাওয়া পাতলা চুলে কলপ দিতেন। কলপ দিলে অনেকের ইনফেকশন হয়, হরকিশোরবাবুর হতো না। সপ্তাহের দু-তিনদিন সকাল বা বিকেলের দিকে কর্ণফুলীর পাড়ে হাঁটতেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে হাত-পা নাড়তেন, বড় বড় শ্বাস নিতেন। বলতেন – ‘শরীর ঠিক রাখার জন্যে নদীপাড়ে সপ্তাহে দু-তিনদিন হাঁটলেই যথেষ্ট। এতেই শরীর ঠিক থাকে।’ হরকিশোরবাবুর শরীর ঠিক ছিল। তারপরও তাঁকে মরতে হলো। সকালবেলায় বই আর বুকশেলফের নিচে পড়ে মরতে হলো তাঁকে।

একটা কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। সংসারে স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা। বড় মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছেন। ঘটক বলেছিল – বড় চাকরি করে ঢাকায়, এমএ পাশ। হরকিশোরবাবু ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী বলেছিলেন, ‘তাড়াহুড়োর দরকার নেই। খোঁজখবর নাও Ñ বাড়িঘর, মা-বাবা, চাকরি, বেতন – এসবের।’

হরকিশোরবাবু বলেছিলেন, ‘ঘটক আমার দীর্ঘদিনের চেনা। মিথ্যে বলবে না। ছেলের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ছেলের বাপ-মা আসবেন। দেখা হবে তাদের সঙ্গে। ঘরবাড়ির কথা বলছ? এখন গ্রামে কেউ থাকে নাকি? গ্রামের ভিটেবাড়ির খবর নিয়ে লাভ কী? শহরেই থাকবে তোমার মেয়ে।’

বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরে জানা গেছে, জামাই বড় একটি বেসরকারি অফিসের কেরানি। স্বল্প বেতন। চেহারাটা শুধু মাকাল ফল। সেই থেকে দারিদ্র্যে খাবিখাচ্ছে বড় মেয়েটি। একটি ছেলে হয়েছে, আরেক সন্তান হয় হয়। কারণে-অকারণে চলে আসে শিউলি বাপের বাড়ি। অভাবের নামতা পড়ে মায়ের সামনে। মা ঝামটা দেয় – ‘আমার সামনে ঘ্যানর-ঘ্যানর করস কেন? যাস না কেন পরফেসারের কাছে। গিয়ে বল, মাসে মাসে মাসোহারা দিতে হবে আমাকে। কেন ঠেলে দিয়েছিলে আমাকে ওরকম হা-ভাতে ঘরে?’

শিউলি বাপের সামনে যায় না। মায়ের মন নরম হয়ে আসে। যাওয়ার সময় মেয়ের হাতে দু-চার-পাঁচশো টাকা গুঁজে দেয়।

ছোট মেয়েটি এসএসসি পাশ করল এবার। কমার্স থেকে কম জিপিএ পেয়ে পাশ করেছে বেলি। হরকিশোরবাবু বলে দিয়েছেন, ‘সরকারি কলেজে ভর্তির আশা নেই। বেসরকারি কলেজেই পড়তে হবে বেলিকে।’

ফুলের প্রতি গভীর ভালোবাসা হরকিশোরবাবুর। তাই মেয়েদের নাম রেখেছেন শিউলি, বেলি। ছোট একটি বারান্দা আছে তাঁর ফ্ল্যাটে। ওখানে নানা ফুলগাছের টব। হাসনাহেনা, জবা, বেলি, অপরাজিতা, গাঁদা Ñ এসব ফুলগাছ টবে-টবে। সন্ধের দিকে কলেজ থেকে ফেরেন হরকিশোরবাবু। নিজের মুখ-হাত ধোয়ার আগে টবে-টবে পানি দেন। গোটা দিনের রোদে আধমরা পাতাগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। পাতায়-পাতায় হাত বুলান আর বিড়বিড় করে কীসব বলেন হরকিশোরবাবু।

সুকুমারী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘বিড়বিড় করে কী বলো তুমি?’

‘গাছের সঙ্গে কথা বলি।’

সুকুমারী হরকিশোরবাবুর কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। গজর-গজর করতে করতে স্থানান্তরে যান।

বিয়ের পর স্ত্রী সুকুমারীর নামটাও পালটে দিতে চেয়েছিলেন হরকিশোরবাবু। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সুকুমারীকে টগর বলে ডেকে ফেলেছিলেন তিনি। মুখে ঝামটা দিয়ে সুকুমারী বলেছিলেন, ‘এসব কী? টগর মানে কী? আমার নাম সুকুমারী, মা-বাবার দেওয়া নাম। এটা পালটে টগর কেন? টগর কে? ও বুঝেছি, আগের প্রেমিকা! তা টগরে গন্ধ ছিল তো? গন্ধ যদি ছিল তো সুকুমারীকে বিয়ে করা কেন?’

বোকা বনে গিয়েছিলেন সেদিন হরকিশোরবাবু। ফুলকে তিনি ভালোবাসেন। এমন ভালোবাসেন যে, পারলে পৃথিবীর সবকিছুর নাম ফুলের নামে রাখতেন। কিন্তু পৃথিবী তো তাঁর আজ্ঞাধীন নয়! তাই আপনজনের নাম ফুলের নামে রেখে আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুকুমারী কিসের সঙ্গে কী মেলাল? ব্যথায় টনটনিয়ে উঠেছিল হরকিশোরবাবুর বুকটি। গলায় জোর ঢেলে বলেছিলেন, ‘কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি! তুমি বড় সন্দেহপ্রবণ সুকুমারী। সন্দেহ সবসময় তোমাকে কুরে-কুরে খায়। ভালোবেসে তোমাকে টগর ডেকেছি। সেখানে মিথ্যে প্রেমিকার খোঁচা!’

‘নাম পালটাবার ইচ্ছে কেন তোমার? সুকুমারী নামে ভালোবাসা জানানো যায় না?’ একটু থেমে সুকুমারী আবার বলেছিলেন, ‘তা, মা-বাবার দেওয়া নামে হস্তক্ষেপ কেন?’ তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন সুকুমারী, ‘এটা তো শুধু তোমার অভ্যাস নয়। তোমরা পুরুষরা তো এরকমই হও।’

‘মানে!’ অবাক হয়েছিলেন হরকিশোরবাবু।

‘তোমার রবীন্দ্রনাথ বউয়ের নাম পালটে দিয়েছিলেন, তার দেখাদেখি নজরুলও একই কাজ করেছিলেন। তাঁদেরই তো চেলা তুমি! বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। রবীন্দ্র-নজরুল বদলালেন, তুমি বদলাবে না!’ সুকুমারী বললেন।

হরকিশোরবাবু উষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘এত রহস্য করছ কেন? খুলে বলো না।’

সুকুমারী ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘কেন রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীর নাম পালটে মৃণালিনী আর নজরুল আশালতার নাম পালটে প্রমীলা রাখেননি! মুখে তো অনেক বড় বড় কথা – নারী-স্বাধীনতা, নারী-স্বাধীনতা। নারী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে তো তোমাদের বাধে না!’

‘কী আশ্চর্য! কিসের মধ্যে কিসের ব্যাখ্যা!’ হরকিশোরবাবু বলেছিলেন।

‘আশ্চর্য বলো আর যা-ই বলো, আমার সঙ্গে ওসব চুদুর-ভুদুর চলবে না। ওসব টগর গোলাপ নিয়ে অন্যের সঙ্গে পুটুর-পাটুর করো, আমার সঙ্গে না।’ বলে হনহন করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন সুকুমারী।

পেছনে স্বগত কণ্ঠে হরকিশোরবাবু বললেন, ‘চুদুর-ভুদুর, পুটুর- পাটুর – এসব কথার মানে কী!’

স্ত্রীর দুঃখে সন্তানদের নাম রাখলেন তিনি ফুলের নামে। ছেলে হলে নাম দিলেন অম্লানকুসুম। মেয়েদের দিলেন টগর-বেলি।

সুকুমারী বাদ সেধেছিলেন। কিন্তু কেন জানি সেদিন হরকিশোরবাবু খুব পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। তর্জনী উঁচিয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন, ‘তোমার ছেলেমেয়েদের নাম তুমি গেন্দা, চকোলেট, পেপসি, ফয়’স লেক যা ইচ্ছে রাখ, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ইচ্ছেয় হস্তক্ষেপ করবে না বলে দিলাম। তেড়িবেড়ি করলে বহুত অসুবিধা হবে।’

হরকিশোরবাবুর সেদিনের চেহারা দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন সুকুমারী। সেদিন আর কথা বাড়াতে সাহস করেননি। হরকিশোরবাবুর ইচ্ছাতেই ছেলেমেয়েদের নাম অম্লানকুসুম, শিউলি-বেলি থেকে গিয়েছিল।

হরকিশোরবাবু একটু-আধটু লেখালেখি করেন। দু-চারটা বইও বেরিয়েছে এর মধ্যে। একটা বই কী যেন একটা পুরস্কারও পেয়েছে। পুরস্কার পাওয়ার পর বইবাজারে হরকিশোরবাবুর একটু ডিমান্ড হয়েছে। হরকিশোরবাবু যতœ করে বই লেখেন। উপন্যাসই লেখেন তিনি। উপন্যাস লেখার কথা ছিল না তাঁর। ছোটবেলা থেকে বই সংগ্রহ করতেন তিনি, মনোযোগ দিয়ে বই পড়তেন। স্কুলের হেডস্যার তাঁকে হরপোকা ডাকতেন। দফতরিকে বলতেন, ‘হরপোকাকে ডেকে আন।’

দফতরি জিজ্ঞেস করত, ‘হরপোকা কে স্যার?’

‘আরে বেটা হরকিশোর আর কি। দেখস না হরদম বইয়ের মধ্যে নাকচোখ ডুবিয়ে বসে থাকে। বইপোকা সে। হরকিশোরের হর আর বইপোকার পোকা। দুটো মিলে হরপোকা। যা যা ডেকে আন।’ বলে হা-হা করে হেসে উঠতেন হেডস্যার।

বই পড়ে পড়ে নিজের মধ্যে একটা ভাবনার জগৎ তৈরি করে ফেলেছিলেন হরকিশোরবাবু।

একদিন বাংলা বিভাগে বসে আছেন তিনি। ওই সময় ক্লাস ছিল না তাঁর। বিভাগীয় প্রধান আইয়ুব ভূঁইয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হরকিশোরবাবু, মানিকের পদ্মানদীর মাঝি আপনার কেমন লাগে?’

আইয়ুব ভূঁইয়া নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসের ওপর পিএইচ-ডি করেছেন। মানিক তাঁর ভালো করে পড়া। হরকিশোরবাবু শুনেছেন Ñ পদ্মানদীর মাঝি তাঁর থিসিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভাগীয় প্রধানের প্রশ্নে হরকিশোরবাবু একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। আইয়ুব ভূঁইয়ার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আইয়ুব ভূঁইয়া নাছোড়।

হরকিশোর বলেছিলেন, ‘পদ্মানদীর মাঝি আমার পছন্দ না স্যার।’

‘কেন কেন? যে-বই নিয়ে বাঙালি অহংকার করে, আপনি বলছেন সে-বই আপনার পছন্দের না!’

‘স্যার, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?’

ভূঁইয়া সাহেব একটু ইতস্তত করে বললেন, ‘করেন।’

‘মানুষ পাচার করা আজকালকার সমাজে অপরাধ কিনা? মাদকদ্রব্য চোরাচালান সমাজে আজো নিন্দনীয় আর বেআইনি কিনা?’ হরকিশোরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘হ্যাঁ, এ দুটো ব্যাপার তো নিন্দনীয় এবং বেআইনি।’ আইয়ুব ভূঁইয়া বললেন।

হরকিশোরবাবু বললেন, ‘এখন যেমন নিন্দনীয় ১৯৩৫-৩৬ সালেও নিশ্চয় নিন্দনীয় ছিল।’

‘তা তো বটেই।’

‘এই দুটো বেআইনি ও নিন্দনীয় ব্যাপারকে মানিক তাঁর পদ্মানদীর মাঝিতে প্রশ্রয় দিয়েছেন। হোসেন মিয়াকে দিয়ে এ দুটো বেআইনি কাজ করিয়েছেন তিনি। এজন্যে পদ্মানদীর মাঝি আমার ভালোলাগে না স্যার।’ হরকিশোরবাবু বেশ আস্থার সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

প্রিয় লেখক সম্পর্কে বদনাম আইয়ুব ভূঁইয়া সহ্য করলেন না। নন্দিত বইয়ের নিন্দিত ব্যাখ্যা Ñ মানতে নারাজ তিনি। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ‘বাজে সমালোচনাই করলেন শুধু হরকিশোরবাবু। নিজে তো এক কলম কোনোদিন লেখেননি। নিন্দে করতে পঞ্চগলা।’

‘লিখব স্যার।’

‘কী লিখবেন? ঘোড়াড্ডিম!’ হরকিশোরবাবু না শুনে মতন করে বললেন আইয়ুব ভূঁইয়া।

‘ঘোড়াড্ডিম না স্যার। উপন্যাসই লিখব। জেলেদের নিয়ে। দেখবেন স্যার আমার বই মানুষে পড়বে।’ দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন হরকিশোরবাবু।

অধিক বয়সে কলম ধরেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন ধীবরখণ্ড নামের উপন্যাস। পাঠকরা পড়েছিলেন সে-বই।

সেই থেকে তাঁর লেখালেখি। জীবনের নানা জটিলতার মধ্যেও লিখে যাচ্ছেন তিনি। প্রকাশকরাও এগিয়ে এসেছেন। দাবি করছেন, ‘আপনার প্রথম বইয়ের মতো একটা উপন্যাস দেন স্যার।’

হরকিশোরবাবু প্রথম বইয়ের মতো উপন্যাস লেখেন না। তবে তাঁর সকল উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে সাধারণ প্রান্তিক মানুষজন। জেলে, মেথর, বেশ্যা, খুনি Ñ এসব।

উপন্যাস লেখার জন্যে নানা বই পড়া দরকার। বই পড়তে গেলে কিনতে হয়। হরকিশোরবাবুর পক্ষে বই কেনা সহজ, কিন্তু বই নিয়ে ঘরে ঢোকা সহজ নয়। সুকুমারীর এক কথা Ñ ‘অপচয় করা চলবে না। ছাইপাশ কিনে কিনে ঘর ভরিয়েছ। এখানে-ওখানে, বিছানার কাছে, পায়ের পাশে বইয়ের স্তূপ। তেলাপোকার আস্তানা হয়ে গেছে গোটা বাসা। পা বাড়াবার জায়গা নেই।’ একটু থেমে সুকুমারী আবার বলেছিলেন, ‘তারপর ধরেছে দেয়াল। শেলফে শেলফে ভরিয়ে তুলেছে চারদিকের দেয়াল। ছোট একটি পড়ার টেবিল। সেই টেবিলের ডানপাশে একটা জানালা ছিল। সেই জানালাঘেঁষা দেয়ালেও ভারি কাঠের শেলফ। শেলফভর্তি বই আর বই। বই দিয়ে দু-চারজন মানুষকে শ্মশানে পোড়ানো যাবে। আর না, আর কেনা যাবে না বই।’

‘বই না কিনলে লিখব কেমনে?’ হরকিশোরবাবু ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

ঠোঁট উলটে সুকুমারী বলেন, ‘লিখবার জন্য কি বই কিনতে হয় নাকি? যত্তসব ন্যাকামি। আর কোনোদিন বই নিয়ে ঘরে ঢুকবে না, বলে দিলাম।’

তারপরও বই কেনেন হরকিশোরবাবু। সন্ধের দিকেই সময় পান বইদোকানে যাওয়ার। পছন্দের বই কেনেন হরকিশোরবাবু কিন্তু বই নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢোকেন না তিনি।

যে-বাসায় তিনি থাকেন, তার সামনে ছোট একটি উঠান। উঠানে আদ্যিকালের একটি আমগাছ। জীর্ণ গাছটিতে ফল ধরে না। বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা তারপরও আমগাছটি কাটেন না। বলেন, ‘আমার বাবার হাতের আমগাছ। নিজ হাতে লাগিয়েছিল এখানে। ক-ত আম ধরত! ফল দিয়ে দিয়ে বুড়ো হয়েছে।’

কথাপ্রসঙ্গে হরকিশোরবাবু একদিন বলেছিলেন, ‘বুড়ো গাছ, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কেটে ফেলেন না দাদা। জায়গা পরিষ্কার হতো।’

ম্লানমুখে বাড়িওয়ালা নগেনবাবু কিছুক্ষণ হরকিশোরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ‘অধ্যাপক বাবু, আপনার কাছে এ-গাছের কোনো মূল্য না থাকতে পারে, আমার কাছে আছে। আমার বাবার ছোঁয়া লেগে আছে এ-গাছে। কাটি কী করে? ফল না দিক ছায়া তো দিচ্ছে।’ নগেনবাবুর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। হরকিশোরবাবুকে লক্ষ করে আরো বলেছিলেন, ‘বুড়ো হলেই সবকিছুকে বিসর্জন দেওয়া যায় কি হরকিশোরবাবু?’

হরকিশোরবাবু কোনো জবাব না দিয়ে ইতস্তত করেছিলেন। নগেনবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, ‘প্রাচীন জিনিস আজকাল সমাজে মূল্য হারাচ্ছে। এই আমার মতো বুড়োদের কথাই ভাবুন না কেন? জোয়ান ছিলাম, পয়সা কামাতাম। পরিবারে কত দাম ছিল! আর আজ পুরনো টিনের মতো হয়ে গেছি।’

নগেনবাবুর দুই ছেলে। ছেলের বউরা হরদম ঝগড়া করে। ছেলেরাও প্রায় সময় ঝগড়ায় অংশ নেয়। তাঁর ঘরে পরিবেশ বলে কিছুই নেই। মাঝেমধ্যে ঝগড়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান নগেনবাবু। থামাতে চান ঝগড়া। একদিন বড়ছেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নগেনবাবুকে বলল, ‘বুইড়্যা মানুষ, আমাদের মাঝখানে নাক গলাবে না। যাও এখান থেকে।’

হরকিশোরবাবু সেদিন অবাককণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘পুরনো টিনের সঙ্গে বুড়োদের সম্পর্ক কী?’

‘পুরনো টিন জীর্ণ হয়ে যায়। মাঝখানে মাঝখানে মরিচা ধরে। ফুটো হয়ে যায়। ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ে বলে চাল থেকে নামিয়ে ফেলা হয় পুরনো টিন। উঠানের একপাশে ফেলে রাখা হয় সেই পুরনো টিন। একদিন পরিবারের কেউ বলে Ñ এই টিনে পা কাটবে বাচ্চাদের। দূরে ফেলে দাও এগুলো। কিন্তু ফেলবে কেন? ফেলে দেওয়ার চেয়ে ওই টিন দিয়ে কাঁচা টাট্টিখানা ঘেরা ভালো। একসময়ের চকচকে নতুন টিনের জায়গা হয় দূরের পুকুরপাড়ের কাঁচা টাট্টিখানায়। আমরা বুড়োরাও পুরনো টিনের মতো। শুধু দূরে ঠেলে দেওয়া! শুধু অপাঙ্ক্তেয় হওয়া!’ দীর্ঘক্ষণ কথা বলে থেমেছিলেন নগেনবাবু।

হরকিশোরবাবু আর কথা বাড়াবার সাহস করেননি। কিসের মধ্য থেকে আবার কোন গভীর দুঃখের কথা বেরিয়ে আসে নগেনবাবুর মুখ থেকে!

সেই আমগাছটির গোড়া খুব যতœ করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন নগেনবাবু। বিকেলবেলা সেখানে বসেন। সবার অলক্ষে আমগাছে হাত বুলান।

সেই আমগাছের গোড়ায় বইয়ের প্যাকেটটি রেখে নিস্পৃহ মুখে ঘরে ঢোকেন হরকিশোরবাবু। এদিক-ওদিক তাকান। সুকুমারী রান্নাঘর বা বাথরুমে থাকলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। আমগাছের গোড়া থেকে প্যাকেটটি নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢোকেন তিনি। পুরনো বইয়ের সঙ্গে নতুন কেনা বইগুলো মিশিয়ে দেন।

আবার কোনো কোনো দিন কয়েকটি বই একসঙ্গে পছন্দ হয়ে যায় হরকিশোরবাবুর। সেদিন সব বইয়ের দাম চুকিয়ে একটি মাত্র বই নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাতে বই দেখে স্ত্রী হাঁক দেন, ‘আবার বই!’

হরকিশোরবাবু কোনোদিন বলেন, ‘পুরনো বই। ফুটপাতের দোকানে সস্তায় পেলাম। মাত্র ত্রিশ টাকা।’

বইয়ের প্রতি সুকুমারীর কোনোই আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে জানতে পারতেন Ñ আড়াইশো টাকার বই ত্রিশ টাকায় চালিয়ে দিচ্ছেন হরকিশোরবাবু।

আবার কোনোদিন বলেন, ‘পথে শান্তিদার সঙ্গে দেখা। বাসায় গিয়ে এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করলেন। পুরনো কলিগ। রিটায়ার করেছেন। বুড়ো মানুষটির আবদার ফেলতে পারলাম না। গেলাম তার বাসায়। বইটি ওঁর কাছ থেকে দু-চারদিনের জন্যে ধার এনেছি।’ বইটা যদি সুকুমারী হাতে নিয়ে পরখ করতেন, দেখতেন বইয়ের ভেতরে কেনার রসিদ এবং আজকের তারিখ লেখা আছে সে-রসিদে।

এভাবে বছরের পর বছর ধরে নানা চালাকি আর মিথ্যে বোলচালের মধ্য দিয়ে হরকিশোরবাবু বই সংগ্রহ করে গেছেন। সবই যে পড়া হয় এমন নয়। কেনার পর এক লাইনও পড়েননি Ñ এমন বইও স্তূপীকৃত হয়েছে হরকিশোরবাবুর বাসায়। তারপরও তিনি বই কেনেন। তিনি দুঃখেও বই কেনেন, সুখেও বই কেনেন।

সেবার হরকিশোরবাবু ঠিক করলেন Ñ বেশ্যাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন। লেখার আগে পড়াশোনা চাই, তথ্য সংগ্রহ করা চাই। এই শহরেই সাহেবপাড়া মানে পতিতাপল্লি। ওখানকার কাস্টমারদের তিনি খুঁজে পেতে বের করেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন। তারপর নানা প্রশ্ন। নানা তথ্য সংগ্রহ করে করে তিনি সমৃদ্ধ হন। কিন্তু সরেজমিন তত্ত্ব-তালাশ দরকার। এজন্যে পতিতাপল্লিতে যাওয়া দরকার তাঁর। কিন্তু কী করে যাবেন তিনি? অধ্যাপক মানুষ, শহরের অনেকে তাঁকে চেনে। বুদ্ধি একটা বের করলেন তিনি। কলেজ থেকে পাঁচদিনের ছুটি নিলেন। ওই পাঁচদিন দাড়ি-গোঁফ কাটলেন না। ঘর থেকে বের হলেন না এ পাঁচদিন। স্ত্রীর হাজারো প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ষষ্ঠ দিনের দিন সন্ধেয় পুরনো কাপড়-চোপড় পরে স্ত্রীকে আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন হরকিশোরবাবু। টুপ করে ঢুকে গেলেন পতিতাপল্লিতে। অলিগলি ঘুরলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাস্টমার, বেশ্যা, দালাল, মাসি এদের দেখলেন। গভীর রাতে বোকা বোকা মুখ করে বাসায় ফিরে এলেন হরকিশোরবাবু।

সে-রাতেই বাররামা উপন্যাসের প্রথম প্যারাটি লিখে ফেললেন তিনি।

তাঁর লেখা চলতে লাগল। অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে যেতে লাগলেন তিনি। এক জায়গায় এসে ঠেকে গেলেন তিনি Ñ মানুষের ভেতরে দেহকামনা জাগে কেন? আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই দেহকামনার রূপ-রূপান্তর কী? পরের অধ্যায় লেখার জন্যে এসব তাঁর জানা দরকার। হঠাৎ একদিন ‘বাতিঘরে’ একটা বই পেয়ে গেলেন হরকিশোরবাবু Ñ যৌনতার রূপ ও রূপান্তর। যৌনতা বিষয়ে অসাধারণ একটি বই। বইটির দু-চারপাতা ওলটানোর পর স্বর্গীয় আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখেমুখে। আরে, এ-বইটির সন্ধান তিনি আগে পাননি কেন? বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেহকামনার কী অসাধারণ তথ্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন লেখক এ-বইয়ে! বাররামা লেখার জন্যে এ-বইটিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন তিনি। সাতশো টাকা দিয়ে বইটি কিনলেন তিনি। বইটি নিয়ে স্বচ্ছন্দে সেদিন বাসাতেও ঢুকতে পেরেছিলেন হরকিশোরবাবু। সেদিন মেয়ে আর জামাই আসবে বলে ভালোমন্দ রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন সুকুমারী।

গণ্ডগোলটা বাধল গভীর রাতে। লেখার টেবিলে বসে বইটি গোগ্রাসে গিলছিলেন হরকিশোরবাবু। মেয়ে আর জামাইকে বিদায় করে রান্নাঘরের পাঠ চুকাতে চুকাতে সুকুমারীর বেশ দেরিই হয়ে গিয়েছিল সে-রাতে।

কখন স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাননি হরকিশোরবাবু। এক ঝটকায় বইটি কেড়ে নিয়ে সুকুমারী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘ছেঃ ছেঃ ছেঃ! কী পড়ছ তুমি? হ্যাঁ, কী পড়ছ? বুড়ো বয়সে একি পড়ছ তুমি?’ প্রচ্ছদের প্রায় নগ্ন দুজন নর-নারীর রেখাচিত্রের ওপর থুতু ছিটিয়ে সুকুমারী আরো বললেন, ‘ঝেঁটা মারি এই বইয়ে।’ তারপর ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, ‘নরকে যাবে তুমি। হায় ভগবান, আমার কী হবে গো!’

স্তম্ভিত চোখে হরকিশোরবাবু সে-রাতে সুকুমারীর দিকে শুধু তাকিয়ে ছিলেন। কোনো উত্তর দেওয়ার তাগিদ বোধ করেননি তিনি। শুধু ভেবেছেন Ñ চোখের সামনে একসময়ের অসাধারণ একজন তরতাজা প্রাণবান তরুণী কীরকমভাবে ধীরে ধীরে সাধারণ পর্যায়ে নেমে এলো! একটা চকচকে সোনার হার চোখের সামনে গিল্টি হারে রূপান্তরিত হলো সময়ান্তরে!

এরকম নানা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে হরকিশোরবাবু লিখে যান। গত কয়েক বছরে তিনি জেলেদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, পতিতাদের নিয়ে লিখেছেন; লিখেছেন মেথরদের নিয়ে উপন্যাস। ব্রাত্যজনের লেখক বলে পাঠকসমাজে একটু-আধটু কদরও বেড়েছে হরকিশোরবাবুর।

সেই সুবাদে নানা সাহিত্যসভায় হরকিশোরবাবুর ডাক পড়ে।

যা ভাবেন তিনি, যা বোঝেন Ñ বলে যান সেসব সভাগুলোতে। সেবার এক সাহিত্যসভায় ডাকা হলো তাঁকে। সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব। এক অধ্যাপক খুব ঘেঁটেঘুঁটে প্রবন্ধ লিখেছেন। নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ডাকঘর নাটকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার কোনো চিহ্ন নেই। জার্মান কবি গ্যেটের কাছ থেকে ধার করা কাহিনি সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ডাকঘরে। আলোচকরা তাইরে-নাইরে করে বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁরা প্রখ্যাত প্রাবন্ধিককে ঘাঁটাতে চাননি। আলোচনা থেকে শ্রোতারা কোনোভাবেই বুঝতে পারলেন না ডাকঘর মৌলিক, না কৃত্রিম।

হরকিশোরবাবুর পালা এলো। তিনি নানা উদাহরণ কোটেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন Ñ প্রাবন্ধিক যতই রবীন্দ্রনাথকে ছোট করতে চান না কেন, ডাকঘরে রবীন্দ্রনাথ অনন্য এবং মৌলিক। বক্তৃতা শেষে হাততালি পড়ল বেশ।

সভাশেষে এক মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন হরকিশোরবাবুর দিকে। মায়াময় চেহারা। চোখে শান্ত øিগ্ধ সরোবরের ছায়া। কোনো ভূমিকা ছাড়া মহিলা বললেন, ‘আমি আপনার লেখা পছন্দ করি। শুধু আমি না, আমাদের পরিবারের অনেকেই আপনার উপন্যাস পড়ে। এমনকি আমার মা-ও।’

মহিলার পরিচয় হরকিশোরবাবু জানেন না। মহিলার দিকে স্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

পাশের একজন নিচুস্বরে বললেন, ‘কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের বোন স্যার, সুফিয়া খাতুন।’

হরকিশোরবাবু এবার হকচকিয়ে গেলেন। তিনি কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না তাঁর। মৃদু গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো শুধু তাঁর মুখ থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটু আত্মস্থ হলেন হরকিশোরবাবু। বললেন, ‘আদাব।’

সুফিয়া খাতুন বললেন, ‘আদাব হরকিশোরবাবু। আমি যা বলেছি মিথ্যে বলিনি। সত্যি আপনি আমাদের পরিবারের অত্যন্ত প্রিয় লেখক। তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত একটা অভিযোগ আছে।’

‘অভিযোগ!’ অবাক চোখে জিজ্ঞেস করলেন হরকিশোরবাবু।

হ্যাঁ, আপনি বৃত্তাবদ্ধ হয়ে গেছেন।’

‘মানে!’

‘মানে আপনি শুধু প্রান্তমানুষজন নিয়ে লেখেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন নিয়ে লেখেন না কেন?’

‘আমি যে দিদি ওই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীকেই ভালো করে চিনি। অভিজ্ঞতার বাইরের লেখা যে জলো হয়, সেটা তো আপনি জানেন! আধুনিককালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপন চিত্র যে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে।’ হরকিশোরবাবু বললেন।

স্পষ্টভাষী সুফিয়া খাতুন বললেন, ‘সত্য নয় আপনার কথা। ওই শ্রেণির মধ্যেই তো আপনার বর্তমান জীবনযাপন। ওদের চেনেন না বললে আমরা মানব কেন? যা-ই হোক, মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে আপনার কাছে একটা উপন্যাস চাই। আপনার ধারণাটা যে ভুল, অন্তত সেটা প্রমাণ করার জন্যে হলেও আপনি একটা উপন্যাস লিখুন।’

সুফিয়া খাতুনের দাবিতেই হরকিশোরবাবু নতুন একটা উপন্যাসে হাত দিলেন। সাধারণত উপন্যাস লেখা সম্পূর্ণ করার পর তিনি উপন্যাসের নাম দেন। কিন্তু এ-উপন্যাসটি লেখার আগেই তিনি নাম ঠিক করে ফেললেন Ñ হৃদয়নদী।

সুফিয়া খাতুনের সেদিনের অভিযোগে হরকিশোরবাবুর ভেতরে একধরনের আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ দুর্বার হলো একসময়। সেই দুর্বার আগ্রহের প্রভাবে হরকিশোরবাবু হৃদয়নদী লিখে যান। ভোরসকালে উঠে লেখা শুরু করেন। কলেজের সময় পেরিয়ে যায়, হরকিশোরবাবুর কলম থামে না। স্ত্রী তাগাদা দেন, কলেজে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। সন্ধেয় মুড়ি-বিস্কুট আর এক কাপ চা খেয়ে লেখা শুরু করেন। স্ত্রীর উপর্যুপরি তাগাদায় রাতের খাবার খেতে বসেন। নাকেমুখে দু-চার গ্রাস গুঁজে দিয়ে লেখার টেবিলে ফিরে আসেন। লিখতে লিখতে গভীর রাত হয়ে যায়। স্ত্রী বিছানায় শুয়ে বাতি নেভাবার তাগাদা দেন। কে শোনে কার কথা! স্ত্রীর ঘ্যানর ঘ্যানর কানের বাইরে রেখে অবিরাম লিখে যান তিনি।

সে-রাতে ‘ধুত্তুরি ছাই’ বলে হঠাৎ গর্জে উঠলেন হরকিশোরবাবু। স্ত্রী রোষকষায়িত নেত্রে এগিয়ে এলেন পড়ার টেবিলের কাছে। ‘কী হয়েছে? এরকম চেঁচিয়ে উঠলে কেন? কী দোষ করলাম যে এরকম চেঁচালে?’ সুকুমারী কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আরে দেখছ না, বুক শেলফ থেকে হরহর করে ঘুণ পড়ে গোটা টেবিলটা বরবাদ করে দিলো!’ তারপর আস্তে করে বললেন, ‘আমার ঘাড়ে কটা মাথা যে তোমাকে ঘাঁটাই!’

এ-কথায় সুকুমারী বড় তৃপ্তি পেলেন। হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে সুকুমারী বললেন, ‘তোমাকে অনেক আগে থেকে বলছি, পড়ার টেবিলের পাশে এ-শেলফটি পালটাও। শুনছ না তুমি। গাদাগাদা বই রেখে ভারী করে তুলেছ শেলফটিকে। দেখ, কোনোদিন খুলে পড়ে কী বিষাদ না ঘটায়! এখন লেখা থামাও। রাত অনেক হলো। ঘুমাতে চলো।’

হরকিশোরবাবুর মনটাও কেন জানি হঠাৎ করে নরম হয়ে গেল। স্মিত চোখে সুকুমারীর দিকে তাকালেন তিনি। নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ সুকুমারীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর হরকিশোরবাবু বললেন, ‘মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা শুরু করেছি বেশ কিছুদিন আগে। আজকে শেষ পরিচ্ছেদ লিখছি। আর মিনিট বিশেক লিখলে উপন্যাসটি শেষ হবে। তুমি যাও। এই আমি আসছি বলে।’

সুকুমারীর কী হয়ে গেল কে জানে। হঠাৎ হরকিশোরবাবুর হাত চেপে ধরলেন তিনি। কোমলকণ্ঠে বললেন, ‘এখন আর লিখতে হবে না। চলো ঘুমাতে। ভোরে উঠে লিখো।’

হরকিশোরবাবুর দেহের ভেতরে কী রকম যেন একটা শিহরণ তোলপাড় করে উঠল। লেখা বন্ধ করলেন তিনি। সুকুমারীকে বললেন, ‘তুমি বিছানায় যাও, আমি বাথরুম থেকে আসছি।’

পরদিন ভোরে উঠে লিখতে বসলেন হরকিশোরবাবু। সুকুমারী তখনো নিদ্রিত। প্যারার পর প্যারা লিখে যাচ্ছেন তিনি। এতদিন তিনি শুধু প্রান্তিক মানুষদের সমাজ ও জীবন নিয়ে লিখে গেছেন। এখন লিখছেন মধ্যবিত্ত জীবনের নানা টানাপড়েন নিয়ে। হঠাৎ তাঁর ভেতরে অনুশোচনার এক আলোড়ন উঠল Ñ আরে, এতদিন মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখেননি কেন তিনি! ভাগ্যিস, সুফিয়াদি তাঁকে সচেতন করেছিলেন, নইলে হৃদয়নদী লেখা হতো না। আর মাত্র দুটো প্যারা, তারপর মুক্তি। হৃদয়নদী লেখা সম্পন্ন হবে আর মাত্র দুটো প্যারা লিখলে। আহ্, কী শান্তি! হরকিশোরবাবু ভাবছেন আর লিখছেন।

এমন সময় হুড়মুড় করে পাশের বুকশেলফটি ভেঙে পড়ল হরকিশোরবাবুর মাথায়। বুকশেলফটি দেয়াল থেকে একা নেমে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো সিলিংফ্যান আর পাশের টেবিল ল্যাম্পকে। ফ্যানের একটি পাখা দ্রুতবেগে নেমে এলো হরকিশোরবাবুর মাথা বরারব। গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো মাথা থেকে। বইয়ের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেলেন হরকিশোরবাবু।

আজ মাসিক শ্রাদ্ধ চুকে গেল হরকিশোরবাবুর।

সুকুমারী ফেরিওয়ালাকে ডেকে এনেছেন। অম্লানকুসুমকে বললেন, ‘ঘরের সমস্ত বই সের দরে বিক্রি করে দাও অম্লান।’ তারপর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইগুলো দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে সুকুমারী আরো বললেন, ‘যত তাড়াতাড়ি পারো ঘর থেকে এসব ছাইপাশ-আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বের করো।’

হরিশংকর জলদাস

সেদিন সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে হরকিশোরবাবু মারা গেলেন। বইচাপা পড়েই মারা গেলেন তিনি।

তাঁর মারা যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। বয়স তাঁর ৫৫ হলেও শরীরে কোনো রোগবালাই ছিল না। প্রেসার ছিল নরমাল, ডায়াবেটিস, ক্ষুধামান্দ্য, মাথা ঝিমঝিম, হাঁটতে কষ্ট – কোনোটাই ছিল না হরকিশোরবাবুর। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির হরকিশোরবাবুর শরীর ছিল সুঠাম, শুধু গলার চামড়াটা কুঁচকে গিয়েছিল সামান্য। সাধারণ বাঙালির মতো পেটটা শরীরের বাইরে ইঞ্চি আড়াই বাড়া ছিল। ধবধবে সাদা হয়ে যাওয়া পাতলা চুলে কলপ দিতেন। কলপ দিলে অনেকের ইনফেকশন হয়, হরকিশোরবাবুর হতো না। সপ্তাহের দু-তিনদিন সকাল বা বিকেলের দিকে কর্ণফুলীর পাড়ে হাঁটতেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে হাত-পা নাড়তেন, বড় বড় শ্বাস নিতেন। বলতেন – ‘শরীর ঠিক রাখার জন্যে নদীপাড়ে সপ্তাহে দু-তিনদিন হাঁটলেই যথেষ্ট। এতেই শরীর ঠিক থাকে।’ হরকিশোরবাবুর শরীর ঠিক ছিল। তারপরও তাঁকে মরতে হলো। সকালবেলায় বই আর বুকশেলফের নিচে পড়ে মরতে হলো তাঁকে।

একটা কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। সংসারে স্ত্রী, এক পুত্র, দুই কন্যা। বড় মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছেন। ঘটক বলেছিল – বড় চাকরি করে ঢাকায়, এমএ পাশ। হরকিশোরবাবু ভালো করে খোঁজখবর না নিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী বলেছিলেন, ‘তাড়াহুড়োর দরকার নেই। খোঁজখবর নাও Ñ বাড়িঘর, মা-বাবা, চাকরি, বেতন – এসবের।’

হরকিশোরবাবু বলেছিলেন, ‘ঘটক আমার দীর্ঘদিনের চেনা। মিথ্যে বলবে না। ছেলের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ছেলের বাপ-মা আসবেন। দেখা হবে তাদের সঙ্গে। ঘরবাড়ির কথা বলছ? এখন গ্রামে কেউ থাকে নাকি? গ্রামের ভিটেবাড়ির খবর নিয়ে লাভ কী? শহরেই থাকবে তোমার মেয়ে।’

বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরে জানা গেছে, জামাই বড় একটি বেসরকারি অফিসের কেরানি। স্বল্প বেতন। চেহারাটা শুধু মাকাল ফল। সেই থেকে দারিদ্র্যে খাবিখাচ্ছে বড় মেয়েটি। একটি ছেলে হয়েছে, আরেক সন্তান হয় হয়। কারণে-অকারণে চলে আসে শিউলি বাপের বাড়ি। অভাবের নামতা পড়ে মায়ের সামনে। মা ঝামটা দেয় – ‘আমার সামনে ঘ্যানর-ঘ্যানর করস কেন? যাস না কেন পরফেসারের কাছে। গিয়ে বল, মাসে মাসে মাসোহারা দিতে হবে আমাকে। কেন ঠেলে দিয়েছিলে আমাকে ওরকম হা-ভাতে ঘরে?’

শিউলি বাপের সামনে যায় না। মায়ের মন নরম হয়ে আসে। যাওয়ার সময় মেয়ের হাতে দু-চার-পাঁচশো টাকা গুঁজে দেয়।

ছোট মেয়েটি এসএসসি পাশ করল এবার। কমার্স থেকে কম জিপিএ পেয়ে পাশ করেছে বেলি। হরকিশোরবাবু বলে দিয়েছেন, ‘সরকারি কলেজে ভর্তির আশা নেই। বেসরকারি কলেজেই পড়তে হবে বেলিকে।’

ফুলের প্রতি গভীর ভালোবাসা হরকিশোরবাবুর। তাই মেয়েদের নাম রেখেছেন শিউলি, বেলি। ছোট একটি বারান্দা আছে তাঁর ফ্ল্যাটে। ওখানে নানা ফুলগাছের টব। হাসনাহেনা, জবা, বেলি, অপরাজিতা, গাঁদা Ñ এসব ফুলগাছ টবে-টবে। সন্ধের দিকে কলেজ থেকে ফেরেন হরকিশোরবাবু। নিজের মুখ-হাত ধোয়ার আগে টবে-টবে পানি দেন। গোটা দিনের রোদে আধমরা পাতাগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। পাতায়-পাতায় হাত বুলান আর বিড়বিড় করে কীসব বলেন হরকিশোরবাবু।

সুকুমারী একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘বিড়বিড় করে কী বলো তুমি?’

‘গাছের সঙ্গে কথা বলি।’

সুকুমারী হরকিশোরবাবুর কথার অর্থ বুঝতে পারেন না। গজর-গজর করতে করতে স্থানান্তরে যান।

বিয়ের পর স্ত্রী সুকুমারীর নামটাও পালটে দিতে চেয়েছিলেন হরকিশোরবাবু। কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে সুকুমারীকে টগর বলে ডেকে ফেলেছিলেন তিনি। মুখে ঝামটা দিয়ে সুকুমারী বলেছিলেন, ‘এসব কী? টগর মানে কী? আমার নাম সুকুমারী, মা-বাবার দেওয়া নাম। এটা পালটে টগর কেন? টগর কে? ও বুঝেছি, আগের প্রেমিকা! তা টগরে গন্ধ ছিল তো? গন্ধ যদি ছিল তো সুকুমারীকে বিয়ে করা কেন?’

বোকা বনে গিয়েছিলেন সেদিন হরকিশোরবাবু। ফুলকে তিনি ভালোবাসেন। এমন ভালোবাসেন যে, পারলে পৃথিবীর সবকিছুর নাম ফুলের নামে রাখতেন। কিন্তু পৃথিবী তো তাঁর আজ্ঞাধীন নয়! তাই আপনজনের নাম ফুলের নামে রেখে আনন্দ পেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সুকুমারী কিসের সঙ্গে কী মেলাল? ব্যথায় টনটনিয়ে উঠেছিল হরকিশোরবাবুর বুকটি। গলায় জোর ঢেলে বলেছিলেন, ‘কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি! তুমি বড় সন্দেহপ্রবণ সুকুমারী। সন্দেহ সবসময় তোমাকে কুরে-কুরে খায়। ভালোবেসে তোমাকে টগর ডেকেছি। সেখানে মিথ্যে প্রেমিকার খোঁচা!’

‘নাম পালটাবার ইচ্ছে কেন তোমার? সুকুমারী নামে ভালোবাসা জানানো যায় না?’ একটু থেমে সুকুমারী আবার বলেছিলেন, ‘তা, মা-বাবার দেওয়া নামে হস্তক্ষেপ কেন?’ তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন সুকুমারী, ‘এটা তো শুধু তোমার অভ্যাস নয়। তোমরা পুরুষরা তো এরকমই হও।’

‘মানে!’ অবাক হয়েছিলেন হরকিশোরবাবু।

‘তোমার রবীন্দ্রনাথ বউয়ের নাম পালটে দিয়েছিলেন, তার দেখাদেখি নজরুলও একই কাজ করেছিলেন। তাঁদেরই তো চেলা তুমি! বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। রবীন্দ্র-নজরুল বদলালেন, তুমি বদলাবে না!’ সুকুমারী বললেন।

হরকিশোরবাবু উষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘এত রহস্য করছ কেন? খুলে বলো না।’

সুকুমারী ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন, ‘কেন রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণীর নাম পালটে মৃণালিনী আর নজরুল আশালতার নাম পালটে প্রমীলা রাখেননি! মুখে তো অনেক বড় বড় কথা – নারী-স্বাধীনতা, নারী-স্বাধীনতা। নারী-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে তো তোমাদের বাধে না!’

‘কী আশ্চর্য! কিসের মধ্যে কিসের ব্যাখ্যা!’ হরকিশোরবাবু বলেছিলেন।

‘আশ্চর্য বলো আর যা-ই বলো, আমার সঙ্গে ওসব চুদুর-ভুদুর চলবে না। ওসব টগর গোলাপ নিয়ে অন্যের সঙ্গে পুটুর-পাটুর করো, আমার সঙ্গে না।’ বলে হনহন করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন সুকুমারী।

পেছনে স্বগত কণ্ঠে হরকিশোরবাবু বললেন, ‘চুদুর-ভুদুর, পুটুর- পাটুর – এসব কথার মানে কী!’

স্ত্রীর দুঃখে সন্তানদের নাম রাখলেন তিনি ফুলের নামে। ছেলে হলে নাম দিলেন অম্লানকুসুম। মেয়েদের দিলেন টগর-বেলি।

সুকুমারী বাদ সেধেছিলেন। কিন্তু কেন জানি সেদিন হরকিশোরবাবু খুব পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিলেন। তর্জনী উঁচিয়ে স্ত্রীকে বলেছিলেন, ‘তোমার ছেলেমেয়েদের নাম তুমি গেন্দা, চকোলেট, পেপসি, ফয়’স লেক যা ইচ্ছে রাখ, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমার ইচ্ছেয় হস্তক্ষেপ করবে না বলে দিলাম। তেড়িবেড়ি করলে বহুত অসুবিধা হবে।’

হরকিশোরবাবুর সেদিনের চেহারা দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন সুকুমারী। সেদিন আর কথা বাড়াতে সাহস করেননি। হরকিশোরবাবুর ইচ্ছাতেই ছেলেমেয়েদের নাম অম্লানকুসুম, শিউলি-বেলি থেকে গিয়েছিল।

হরকিশোরবাবু একটু-আধটু লেখালেখি করেন। দু-চারটা বইও বেরিয়েছে এর মধ্যে। একটা বই কী যেন একটা পুরস্কারও পেয়েছে। পুরস্কার পাওয়ার পর বইবাজারে হরকিশোরবাবুর একটু ডিমান্ড হয়েছে। হরকিশোরবাবু যতœ করে বই লেখেন। উপন্যাসই লেখেন তিনি। উপন্যাস লেখার কথা ছিল না তাঁর। ছোটবেলা থেকে বই সংগ্রহ করতেন তিনি, মনোযোগ দিয়ে বই পড়তেন। স্কুলের হেডস্যার তাঁকে হরপোকা ডাকতেন। দফতরিকে বলতেন, ‘হরপোকাকে ডেকে আন।’

দফতরি জিজ্ঞেস করত, ‘হরপোকা কে স্যার?’

‘আরে বেটা হরকিশোর আর কি। দেখস না হরদম বইয়ের মধ্যে নাকচোখ ডুবিয়ে বসে থাকে। বইপোকা সে। হরকিশোরের হর আর বইপোকার পোকা। দুটো মিলে হরপোকা। যা যা ডেকে আন।’ বলে হা-হা করে হেসে উঠতেন হেডস্যার।

বই পড়ে পড়ে নিজের মধ্যে একটা ভাবনার জগৎ তৈরি করে ফেলেছিলেন হরকিশোরবাবু।

একদিন বাংলা বিভাগে বসে আছেন তিনি। ওই সময় ক্লাস ছিল না তাঁর। বিভাগীয় প্রধান আইয়ুব ভূঁইয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হরকিশোরবাবু, মানিকের পদ্মানদীর মাঝি আপনার কেমন লাগে?’

আইয়ুব ভূঁইয়া নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাসের ওপর পিএইচ-ডি করেছেন। মানিক তাঁর ভালো করে পড়া। হরকিশোরবাবু শুনেছেন Ñ পদ্মানদীর মাঝি তাঁর থিসিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভাগীয় প্রধানের প্রশ্নে হরকিশোরবাবু একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। আইয়ুব ভূঁইয়ার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আইয়ুব ভূঁইয়া নাছোড়।

হরকিশোর বলেছিলেন, ‘পদ্মানদীর মাঝি আমার পছন্দ না স্যার।’

‘কেন কেন? যে-বই নিয়ে বাঙালি অহংকার করে, আপনি বলছেন সে-বই আপনার পছন্দের না!’

‘স্যার, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?’

ভূঁইয়া সাহেব একটু ইতস্তত করে বললেন, ‘করেন।’

‘মানুষ পাচার করা আজকালকার সমাজে অপরাধ কিনা? মাদকদ্রব্য চোরাচালান সমাজে আজো নিন্দনীয় আর বেআইনি কিনা?’ হরকিশোরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

‘হ্যাঁ, এ দুটো ব্যাপার তো নিন্দনীয় এবং বেআইনি।’ আইয়ুব ভূঁইয়া বললেন।

হরকিশোরবাবু বললেন, ‘এখন যেমন নিন্দনীয় ১৯৩৫-৩৬ সালেও নিশ্চয় নিন্দনীয় ছিল।’

‘তা তো বটেই।’

‘এই দুটো বেআইনি ও নিন্দনীয় ব্যাপারকে মানিক তাঁর পদ্মানদীর মাঝিতে প্রশ্রয় দিয়েছেন। হোসেন মিয়াকে দিয়ে এ দুটো বেআইনি কাজ করিয়েছেন তিনি। এজন্যে পদ্মানদীর মাঝি আমার ভালোলাগে না স্যার।’ হরকিশোরবাবু বেশ আস্থার সঙ্গে কথাগুলো বললেন।

প্রিয় লেখক সম্পর্কে বদনাম আইয়ুব ভূঁইয়া সহ্য করলেন না। নন্দিত বইয়ের নিন্দিত ব্যাখ্যা Ñ মানতে নারাজ তিনি। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন, ‘বাজে সমালোচনাই করলেন শুধু হরকিশোরবাবু। নিজে তো এক কলম কোনোদিন লেখেননি। নিন্দে করতে পঞ্চগলা।’

‘লিখব স্যার।’

‘কী লিখবেন? ঘোড়াড্ডিম!’ হরকিশোরবাবু না শুনে মতন করে বললেন আইয়ুব ভূঁইয়া।

‘ঘোড়াড্ডিম না স্যার। উপন্যাসই লিখব। জেলেদের নিয়ে। দেখবেন স্যার আমার বই মানুষে পড়বে।’ দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিলেন হরকিশোরবাবু।

অধিক বয়সে কলম ধরেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন ধীবরখণ্ড নামের উপন্যাস। পাঠকরা পড়েছিলেন সে-বই।

সেই থেকে তাঁর লেখালেখি। জীবনের নানা জটিলতার মধ্যেও লিখে যাচ্ছেন তিনি। প্রকাশকরাও এগিয়ে এসেছেন। দাবি করছেন, ‘আপনার প্রথম বইয়ের মতো একটা উপন্যাস দেন স্যার।’

হরকিশোরবাবু প্রথম বইয়ের মতো উপন্যাস লেখেন না। তবে তাঁর সকল উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে সাধারণ প্রান্তিক মানুষজন। জেলে, মেথর, বেশ্যা, খুনি Ñ এসব।

উপন্যাস লেখার জন্যে নানা বই পড়া দরকার। বই পড়তে গেলে কিনতে হয়। হরকিশোরবাবুর পক্ষে বই কেনা সহজ, কিন্তু বই নিয়ে ঘরে ঢোকা সহজ নয়। সুকুমারীর এক কথা Ñ ‘অপচয় করা চলবে না। ছাইপাশ কিনে কিনে ঘর ভরিয়েছ। এখানে-ওখানে, বিছানার কাছে, পায়ের পাশে বইয়ের স্তূপ। তেলাপোকার আস্তানা হয়ে গেছে গোটা বাসা। পা বাড়াবার জায়গা নেই।’ একটু থেমে সুকুমারী আবার বলেছিলেন, ‘তারপর ধরেছে দেয়াল। শেলফে শেলফে ভরিয়ে তুলেছে চারদিকের দেয়াল। ছোট একটি পড়ার টেবিল। সেই টেবিলের ডানপাশে একটা জানালা ছিল। সেই জানালাঘেঁষা দেয়ালেও ভারি কাঠের শেলফ। শেলফভর্তি বই আর বই। বই দিয়ে দু-চারজন মানুষকে শ্মশানে পোড়ানো যাবে। আর না, আর কেনা যাবে না বই।’

‘বই না কিনলে লিখব কেমনে?’ হরকিশোরবাবু ম্লান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

ঠোঁট উলটে সুকুমারী বলেন, ‘লিখবার জন্য কি বই কিনতে হয় নাকি? যত্তসব ন্যাকামি। আর কোনোদিন বই নিয়ে ঘরে ঢুকবে না, বলে দিলাম।’

তারপরও বই কেনেন হরকিশোরবাবু। সন্ধের দিকেই সময় পান বইদোকানে যাওয়ার। পছন্দের বই কেনেন হরকিশোরবাবু কিন্তু বই নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢোকেন না তিনি।

যে-বাসায় তিনি থাকেন, তার সামনে ছোট একটি উঠান। উঠানে আদ্যিকালের একটি আমগাছ। জীর্ণ গাছটিতে ফল ধরে না। বৃদ্ধ বাড়িওয়ালা তারপরও আমগাছটি কাটেন না। বলেন, ‘আমার বাবার হাতের আমগাছ। নিজ হাতে লাগিয়েছিল এখানে। ক-ত আম ধরত! ফল দিয়ে দিয়ে বুড়ো হয়েছে।’

কথাপ্রসঙ্গে হরকিশোরবাবু একদিন বলেছিলেন, ‘বুড়ো গাছ, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কেটে ফেলেন না দাদা। জায়গা পরিষ্কার হতো।’

ম্লানমুখে বাড়িওয়ালা নগেনবাবু কিছুক্ষণ হরকিশোরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ‘অধ্যাপক বাবু, আপনার কাছে এ-গাছের কোনো মূল্য না থাকতে পারে, আমার কাছে আছে। আমার বাবার ছোঁয়া লেগে আছে এ-গাছে। কাটি কী করে? ফল না দিক ছায়া তো দিচ্ছে।’ নগেনবাবুর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল। হরকিশোরবাবুকে লক্ষ করে আরো বলেছিলেন, ‘বুড়ো হলেই সবকিছুকে বিসর্জন দেওয়া যায় কি হরকিশোরবাবু?’

হরকিশোরবাবু কোনো জবাব না দিয়ে ইতস্তত করেছিলেন। নগেনবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, ‘প্রাচীন জিনিস আজকাল সমাজে মূল্য হারাচ্ছে। এই আমার মতো বুড়োদের কথাই ভাবুন না কেন? জোয়ান ছিলাম, পয়সা কামাতাম। পরিবারে কত দাম ছিল! আর আজ পুরনো টিনের মতো হয়ে গেছি।’

নগেনবাবুর দুই ছেলে। ছেলের বউরা হরদম ঝগড়া করে। ছেলেরাও প্রায় সময় ঝগড়ায় অংশ নেয়। তাঁর ঘরে পরিবেশ বলে কিছুই নেই। মাঝেমধ্যে ঝগড়ার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান নগেনবাবু। থামাতে চান ঝগড়া। একদিন বড়ছেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নগেনবাবুকে বলল, ‘বুইড়্যা মানুষ, আমাদের মাঝখানে নাক গলাবে না। যাও এখান থেকে।’

হরকিশোরবাবু সেদিন অবাককণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘পুরনো টিনের সঙ্গে বুড়োদের সম্পর্ক কী?’

‘পুরনো টিন জীর্ণ হয়ে যায়। মাঝখানে মাঝখানে মরিচা ধরে। ফুটো হয়ে যায়। ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ে বলে চাল থেকে নামিয়ে ফেলা হয় পুরনো টিন। উঠানের একপাশে ফেলে রাখা হয় সেই পুরনো টিন। একদিন পরিবারের কেউ বলে Ñ এই টিনে পা কাটবে বাচ্চাদের। দূরে ফেলে দাও এগুলো। কিন্তু ফেলবে কেন? ফেলে দেওয়ার চেয়ে ওই টিন দিয়ে কাঁচা টাট্টিখানা ঘেরা ভালো। একসময়ের চকচকে নতুন টিনের জায়গা হয় দূরের পুকুরপাড়ের কাঁচা টাট্টিখানায়। আমরা বুড়োরাও পুরনো টিনের মতো। শুধু দূরে ঠেলে দেওয়া! শুধু অপাঙ্ক্তেয় হওয়া!’ দীর্ঘক্ষণ কথা বলে থেমেছিলেন নগেনবাবু।

হরকিশোরবাবু আর কথা বাড়াবার সাহস করেননি। কিসের মধ্য থেকে আবার কোন গভীর দুঃখের কথা বেরিয়ে আসে নগেনবাবুর মুখ থেকে!

সেই আমগাছটির গোড়া খুব যতœ করে বাঁধিয়ে দিয়েছেন নগেনবাবু। বিকেলবেলা সেখানে বসেন। সবার অলক্ষে আমগাছে হাত বুলান।

সেই আমগাছের গোড়ায় বইয়ের প্যাকেটটি রেখে নিস্পৃহ মুখে ঘরে ঢোকেন হরকিশোরবাবু। এদিক-ওদিক তাকান। সুকুমারী রান্নাঘর বা বাথরুমে থাকলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। আমগাছের গোড়া থেকে প্যাকেটটি নিয়ে দ্রুত ঘরে ঢোকেন তিনি। পুরনো বইয়ের সঙ্গে নতুন কেনা বইগুলো মিশিয়ে দেন।

আবার কোনো কোনো দিন কয়েকটি বই একসঙ্গে পছন্দ হয়ে যায় হরকিশোরবাবুর। সেদিন সব বইয়ের দাম চুকিয়ে একটি মাত্র বই নিয়ে ঘরে ফেরেন। হাতে বই দেখে স্ত্রী হাঁক দেন, ‘আবার বই!’

হরকিশোরবাবু কোনোদিন বলেন, ‘পুরনো বই। ফুটপাতের দোকানে সস্তায় পেলাম। মাত্র ত্রিশ টাকা।’

বইয়ের প্রতি সুকুমারীর কোনোই আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে জানতে পারতেন Ñ আড়াইশো টাকার বই ত্রিশ টাকায় চালিয়ে দিচ্ছেন হরকিশোরবাবু।

আবার কোনোদিন বলেন, ‘পথে শান্তিদার সঙ্গে দেখা। বাসায় গিয়ে এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করলেন। পুরনো কলিগ। রিটায়ার করেছেন। বুড়ো মানুষটির আবদার ফেলতে পারলাম না। গেলাম তার বাসায়। বইটি ওঁর কাছ থেকে দু-চারদিনের জন্যে ধার এনেছি।’ বইটা যদি সুকুমারী হাতে নিয়ে পরখ করতেন, দেখতেন বইয়ের ভেতরে কেনার রসিদ এবং আজকের তারিখ লেখা আছে সে-রসিদে।

এভাবে বছরের পর বছর ধরে নানা চালাকি আর মিথ্যে বোলচালের মধ্য দিয়ে হরকিশোরবাবু বই সংগ্রহ করে গেছেন। সবই যে পড়া হয় এমন নয়। কেনার পর এক লাইনও পড়েননি Ñ এমন বইও স্তূপীকৃত হয়েছে হরকিশোরবাবুর বাসায়। তারপরও তিনি বই কেনেন। তিনি দুঃখেও বই কেনেন, সুখেও বই কেনেন।

সেবার হরকিশোরবাবু ঠিক করলেন Ñ বেশ্যাদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন। লেখার আগে পড়াশোনা চাই, তথ্য সংগ্রহ করা চাই। এই শহরেই সাহেবপাড়া মানে পতিতাপল্লি। ওখানকার কাস্টমারদের তিনি খুঁজে পেতে বের করেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন। তারপর নানা প্রশ্ন। নানা তথ্য সংগ্রহ করে করে তিনি সমৃদ্ধ হন। কিন্তু সরেজমিন তত্ত্ব-তালাশ দরকার। এজন্যে পতিতাপল্লিতে যাওয়া দরকার তাঁর। কিন্তু কী করে যাবেন তিনি? অধ্যাপক মানুষ, শহরের অনেকে তাঁকে চেনে। বুদ্ধি একটা বের করলেন তিনি। কলেজ থেকে পাঁচদিনের ছুটি নিলেন। ওই পাঁচদিন দাড়ি-গোঁফ কাটলেন না। ঘর থেকে বের হলেন না এ পাঁচদিন। স্ত্রীর হাজারো প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ষষ্ঠ দিনের দিন সন্ধেয় পুরনো কাপড়-চোপড় পরে স্ত্রীকে আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন হরকিশোরবাবু। টুপ করে ঢুকে গেলেন পতিতাপল্লিতে। অলিগলি ঘুরলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাস্টমার, বেশ্যা, দালাল, মাসি এদের দেখলেন। গভীর রাতে বোকা বোকা মুখ করে বাসায় ফিরে এলেন হরকিশোরবাবু।

সে-রাতেই বাররামা উপন্যাসের প্রথম প্যারাটি লিখে ফেললেন তিনি।

তাঁর লেখা চলতে লাগল। অধ্যায়ের পর অধ্যায় লিখে যেতে লাগলেন তিনি। এক জায়গায় এসে ঠেকে গেলেন তিনি Ñ মানুষের ভেতরে দেহকামনা জাগে কেন? আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই দেহকামনার রূপ-রূপান্তর কী? পরের অধ্যায় লেখার জন্যে এসব তাঁর জানা দরকার। হঠাৎ একদিন ‘বাতিঘরে’ একটা বই পেয়ে গেলেন হরকিশোরবাবু Ñ যৌনতার রূপ ও রূপান্তর। যৌনতা বিষয়ে অসাধারণ একটি বই। বইটির দু-চারপাতা ওলটানোর পর স্বর্গীয় আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর চোখেমুখে। আরে, এ-বইটির সন্ধান তিনি আগে পাননি কেন? বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেহকামনার কী অসাধারণ তথ্য ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন লেখক এ-বইয়ে! বাররামা লেখার জন্যে এ-বইটিকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেন তিনি। সাতশো টাকা দিয়ে বইটি কিনলেন তিনি। বইটি নিয়ে স্বচ্ছন্দে সেদিন বাসাতেও ঢুকতে পেরেছিলেন হরকিশোরবাবু। সেদিন মেয়ে আর জামাই আসবে বলে ভালোমন্দ রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন সুকুমারী।

গণ্ডগোলটা বাধল গভীর রাতে। লেখার টেবিলে বসে বইটি গোগ্রাসে গিলছিলেন হরকিশোরবাবু। মেয়ে আর জামাইকে বিদায় করে রান্নাঘরের পাঠ চুকাতে চুকাতে সুকুমারীর বেশ দেরিই হয়ে গিয়েছিল সে-রাতে।

কখন স্ত্রী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাননি হরকিশোরবাবু। এক ঝটকায় বইটি কেড়ে নিয়ে সুকুমারী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, ‘ছেঃ ছেঃ ছেঃ! কী পড়ছ তুমি? হ্যাঁ, কী পড়ছ? বুড়ো বয়সে একি পড়ছ তুমি?’ প্রচ্ছদের প্রায় নগ্ন দুজন নর-নারীর রেখাচিত্রের ওপর থুতু ছিটিয়ে সুকুমারী আরো বললেন, ‘ঝেঁটা মারি এই বইয়ে।’ তারপর ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, ‘নরকে যাবে তুমি। হায় ভগবান, আমার কী হবে গো!’

স্তম্ভিত চোখে হরকিশোরবাবু সে-রাতে সুকুমারীর দিকে শুধু তাকিয়ে ছিলেন। কোনো উত্তর দেওয়ার তাগিদ বোধ করেননি তিনি। শুধু ভেবেছেন Ñ চোখের সামনে একসময়ের অসাধারণ একজন তরতাজা প্রাণবান তরুণী কীরকমভাবে ধীরে ধীরে সাধারণ পর্যায়ে নেমে এলো! একটা চকচকে সোনার হার চোখের সামনে গিল্টি হারে রূপান্তরিত হলো সময়ান্তরে!

এরকম নানা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে হরকিশোরবাবু লিখে যান। গত কয়েক বছরে তিনি জেলেদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, পতিতাদের নিয়ে লিখেছেন; লিখেছেন মেথরদের নিয়ে উপন্যাস। ব্রাত্যজনের লেখক বলে পাঠকসমাজে একটু-আধটু কদরও বেড়েছে হরকিশোরবাবুর।

সেই সুবাদে নানা সাহিত্যসভায় হরকিশোরবাবুর ডাক পড়ে।

যা ভাবেন তিনি, যা বোঝেন Ñ বলে যান সেসব সভাগুলোতে। সেবার এক সাহিত্যসভায় ডাকা হলো তাঁকে। সেদিনের আলোচনার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব। এক অধ্যাপক খুব ঘেঁটেঘুঁটে প্রবন্ধ লিখেছেন। নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন ডাকঘর নাটকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার কোনো চিহ্ন নেই। জার্মান কবি গ্যেটের কাছ থেকে ধার করা কাহিনি সাজিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ডাকঘরে। আলোচকরা তাইরে-নাইরে করে বক্তৃতা শেষ করলেন। তাঁরা প্রখ্যাত প্রাবন্ধিককে ঘাঁটাতে চাননি। আলোচনা থেকে শ্রোতারা কোনোভাবেই বুঝতে পারলেন না ডাকঘর মৌলিক, না কৃত্রিম।

হরকিশোরবাবুর পালা এলো। তিনি নানা উদাহরণ কোটেশনের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন Ñ প্রাবন্ধিক যতই রবীন্দ্রনাথকে ছোট করতে চান না কেন, ডাকঘরে রবীন্দ্রনাথ অনন্য এবং মৌলিক। বক্তৃতা শেষে হাততালি পড়ল বেশ।

সভাশেষে এক মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে এলেন হরকিশোরবাবুর দিকে। মায়াময় চেহারা। চোখে শান্ত øিগ্ধ সরোবরের ছায়া। কোনো ভূমিকা ছাড়া মহিলা বললেন, ‘আমি আপনার লেখা পছন্দ করি। শুধু আমি না, আমাদের পরিবারের অনেকেই আপনার উপন্যাস পড়ে। এমনকি আমার মা-ও।’

মহিলার পরিচয় হরকিশোরবাবু জানেন না। মহিলার দিকে স্মিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

পাশের একজন নিচুস্বরে বললেন, ‘কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের বোন স্যার, সুফিয়া খাতুন।’

হরকিশোরবাবু এবার হকচকিয়ে গেলেন। তিনি কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না তাঁর। মৃদু গোঁ-গোঁ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো শুধু তাঁর মুখ থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর একটু আত্মস্থ হলেন হরকিশোরবাবু। বললেন, ‘আদাব।’

সুফিয়া খাতুন বললেন, ‘আদাব হরকিশোরবাবু। আমি যা বলেছি মিথ্যে বলিনি। সত্যি আপনি আমাদের পরিবারের অত্যন্ত প্রিয় লেখক। তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত একটা অভিযোগ আছে।’

‘অভিযোগ!’ অবাক চোখে জিজ্ঞেস করলেন হরকিশোরবাবু।

হ্যাঁ, আপনি বৃত্তাবদ্ধ হয়ে গেছেন।’

‘মানে!’

‘মানে আপনি শুধু প্রান্তমানুষজন নিয়ে লেখেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন নিয়ে লেখেন না কেন?’

‘আমি যে দিদি ওই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীকেই ভালো করে চিনি। অভিজ্ঞতার বাইরের লেখা যে জলো হয়, সেটা তো আপনি জানেন! আধুনিককালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাপন চিত্র যে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে।’ হরকিশোরবাবু বললেন।

স্পষ্টভাষী সুফিয়া খাতুন বললেন, ‘সত্য নয় আপনার কথা। ওই শ্রেণির মধ্যেই তো আপনার বর্তমান জীবনযাপন। ওদের চেনেন না বললে আমরা মানব কেন? যা-ই হোক, মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে আপনার কাছে একটা উপন্যাস চাই। আপনার ধারণাটা যে ভুল, অন্তত সেটা প্রমাণ করার জন্যে হলেও আপনি একটা উপন্যাস লিখুন।’

সুফিয়া খাতুনের দাবিতেই হরকিশোরবাবু নতুন একটা উপন্যাসে হাত দিলেন। সাধারণত উপন্যাস লেখা সম্পূর্ণ করার পর তিনি উপন্যাসের নাম দেন। কিন্তু এ-উপন্যাসটি লেখার আগেই তিনি নাম ঠিক করে ফেললেন Ñ হৃদয়নদী।

সুফিয়া খাতুনের সেদিনের অভিযোগে হরকিশোরবাবুর ভেতরে একধরনের আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ দুর্বার হলো একসময়। সেই দুর্বার আগ্রহের প্রভাবে হরকিশোরবাবু হৃদয়নদী লিখে যান। ভোরসকালে উঠে লেখা শুরু করেন। কলেজের সময় পেরিয়ে যায়, হরকিশোরবাবুর কলম থামে না। স্ত্রী তাগাদা দেন, কলেজে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। সন্ধেয় মুড়ি-বিস্কুট আর এক কাপ চা খেয়ে লেখা শুরু করেন। স্ত্রীর উপর্যুপরি তাগাদায় রাতের খাবার খেতে বসেন। নাকেমুখে দু-চার গ্রাস গুঁজে দিয়ে লেখার টেবিলে ফিরে আসেন। লিখতে লিখতে গভীর রাত হয়ে যায়। স্ত্রী বিছানায় শুয়ে বাতি নেভাবার তাগাদা দেন। কে শোনে কার কথা! স্ত্রীর ঘ্যানর ঘ্যানর কানের বাইরে রেখে অবিরাম লিখে যান তিনি।

সে-রাতে ‘ধুত্তুরি ছাই’ বলে হঠাৎ গর্জে উঠলেন হরকিশোরবাবু। স্ত্রী রোষকষায়িত নেত্রে এগিয়ে এলেন পড়ার টেবিলের কাছে। ‘কী হয়েছে? এরকম চেঁচিয়ে উঠলে কেন? কী দোষ করলাম যে এরকম চেঁচালে?’ সুকুমারী কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

‘আরে দেখছ না, বুক শেলফ থেকে হরহর করে ঘুণ পড়ে গোটা টেবিলটা বরবাদ করে দিলো!’ তারপর আস্তে করে বললেন, ‘আমার ঘাড়ে কটা মাথা যে তোমাকে ঘাঁটাই!’

এ-কথায় সুকুমারী বড় তৃপ্তি পেলেন। হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে সুকুমারী বললেন, ‘তোমাকে অনেক আগে থেকে বলছি, পড়ার টেবিলের পাশে এ-শেলফটি পালটাও। শুনছ না তুমি। গাদাগাদা বই রেখে ভারী করে তুলেছ শেলফটিকে। দেখ, কোনোদিন খুলে পড়ে কী বিষাদ না ঘটায়! এখন লেখা থামাও। রাত অনেক হলো। ঘুমাতে চলো।’

হরকিশোরবাবুর মনটাও কেন জানি হঠাৎ করে নরম হয়ে গেল। স্মিত চোখে সুকুমারীর দিকে তাকালেন তিনি। নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ সুকুমারীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর হরকিশোরবাবু বললেন, ‘মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লেখা শুরু করেছি বেশ কিছুদিন আগে। আজকে শেষ পরিচ্ছেদ লিখছি। আর মিনিট বিশেক লিখলে উপন্যাসটি শেষ হবে। তুমি যাও। এই আমি আসছি বলে।’

সুকুমারীর কী হয়ে গেল কে জানে। হঠাৎ হরকিশোরবাবুর হাত চেপে ধরলেন তিনি। কোমলকণ্ঠে বললেন, ‘এখন আর লিখতে হবে না। চলো ঘুমাতে। ভোরে উঠে লিখো।’

হরকিশোরবাবুর দেহের ভেতরে কী রকম যেন একটা শিহরণ তোলপাড় করে উঠল। লেখা বন্ধ করলেন তিনি। সুকুমারীকে বললেন, ‘তুমি বিছানায় যাও, আমি বাথরুম থেকে আসছি।’

পরদিন ভোরে উঠে লিখতে বসলেন হরকিশোরবাবু। সুকুমারী তখনো নিদ্রিত। প্যারার পর প্যারা লিখে যাচ্ছেন তিনি। এতদিন তিনি শুধু প্রান্তিক মানুষদের সমাজ ও জীবন নিয়ে লিখে গেছেন। এখন লিখছেন মধ্যবিত্ত জীবনের নানা টানাপড়েন নিয়ে। হঠাৎ তাঁর ভেতরে অনুশোচনার এক আলোড়ন উঠল Ñ আরে, এতদিন মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখেননি কেন তিনি! ভাগ্যিস, সুফিয়াদি তাঁকে সচেতন করেছিলেন, নইলে হৃদয়নদী লেখা হতো না। আর মাত্র দুটো প্যারা, তারপর মুক্তি। হৃদয়নদী লেখা সম্পন্ন হবে আর মাত্র দুটো প্যারা লিখলে। আহ্, কী শান্তি! হরকিশোরবাবু ভাবছেন আর লিখছেন।

এমন সময় হুড়মুড় করে পাশের বুকশেলফটি ভেঙে পড়ল হরকিশোরবাবুর মাথায়। বুকশেলফটি দেয়াল থেকে একা নেমে এলো না, সঙ্গে নিয়ে এলো সিলিংফ্যান আর পাশের টেবিল ল্যাম্পকে। ফ্যানের একটি পাখা দ্রুতবেগে নেমে এলো হরকিশোরবাবুর মাথা বরারব। গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো মাথা থেকে। বইয়ের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে গেলেন হরকিশোরবাবু।

আজ মাসিক শ্রাদ্ধ চুকে গেল হরকিশোরবাবুর।

সুকুমারী ফেরিওয়ালাকে ডেকে এনেছেন। অম্লানকুসুমকে বললেন, ‘ঘরের সমস্ত বই সের দরে বিক্রি করে দাও অম্লান।’ তারপর ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বইগুলো দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে সুকুমারী আরো বললেন, ‘যত তাড়াতাড়ি পারো ঘর থেকে এসব ছাইপাশ-আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বের করো।’

![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)